17 Jun Volver a imaginar por María Santoyo

María Santoyo | Comisaria independiente y directora de la próxima edición de PHotoESPAÑA

En enero de 1939, la Universidad de la Sorbona celebró el primer centenario de la fotografía con una ceremonia solemne en cuya alocución inaugural, el poeta Paul Valéry centró su interés en la relación del (ya no tan) nuevo medio con la literatura. Su discurso, pronunciado en un contexto prebélico, en pleno retorno al orden de las artes (una vuelta a la figuración y al realismo), se hacía eco, no sin ironía, de la idea recurrente de que una forma de expresión novedosa viene a sustituir a otra: “De esta manera, la existencia de la fotografía nos comprometería más bien a dejar de querer describir aquello que puede, en sí mismo, registrarse; y es necesario reconocer que, en realidad, el desarrollo de este procedimiento y de sus funciones tiene por consecuencia un tipo de exclusión progresiva de la palabra por parte de la imagen. Se diría incluso que en las publicaciones, la imagen está tan celosa de suplantar a la palabra que le hurta algunos de sus más enojosos vicios: facilidad y prolijidad. Me atrevería a agregar que, ocasionalmente, la fotografía se atreve incluso a practicar la mentira, grande siempre floreciente especialidad de la palabra.”

Si la espectacular expansión del daguerrotipo en el siglo xix alimentó teorías que vaticinaban el fin del grabado, de la pintura incluso, pronto se especuló con el peligro que corría la literatura frente a la aparente perfección testimonial de la fotografía. Entre los contemporáneos de Valéry, era casi un lugar común considerar que el nuevo medio determinaría un abandono paulatino e inexorable de la cultura textual impresa. Hoy sabemos que tales augurios no se cumplieron, excepto, tal vez, el de la prolijidad de las imágenes (por exceso) y su tendencia a la mentira (por defecto). Pero cuando hablamos de masificación y falacia, ¿a qué tipo de imágenes nos referimos?

Jamás se nos ocurriría comparar una lista de la compra, una carta anónima y un poema de Lorca por el simple hecho de que las tres entidades contienen letras impresas. Del mismo modo, parece peregrino asegurar que un torrente de selfies publicados en Instagram o un lote de fotografía vernácula sean a priori equiparables con, pongamos por ejemplo, una serie de Nan Goldin, pese a que ésta también incluye autorretratos, alguna boda, fiestas de cumpleaños, recuerdos de viajes y amigos pasados… No toda imagen es fotográfica.

La fotografía, contrariamente a otras disciplinas creativas, está atravesada por su propia accesibilidad y cierta dependencia del contexto espacio-temporal. Pero precisamente porque todos, en mayor o menor medida, poseemos un dispositivo de registro de imágenes y hacemos uso de él, no podemos dejar de asombrarnos ante las capacidades extraordinarias de ciertos creadores, cuyas imágenes se adhieren a nuestra retina, abandonan su lugar de origen y su tiempo para perdurar en nuestra memoria, conmovernos en forma de recuerdo. La cultura contemporánea es eminentemente visual (y visual-sonora desde la pandemia), pero actualmente conviven todos los medios de expresión citados arriba —literatura, pintura, grabado, fotografía— con alcances creativos mutables, infinitos, y sin duda beneficiados por la tendencia posmoderna a la colectivización e hibridación de lenguajes, mensajes, canales y públicos. Ni el cine mató a la foto, ni el vídeo a la radio, ni la foto a la pintura, ni la inteligencia artificial matará a ninguno de los anteriores.

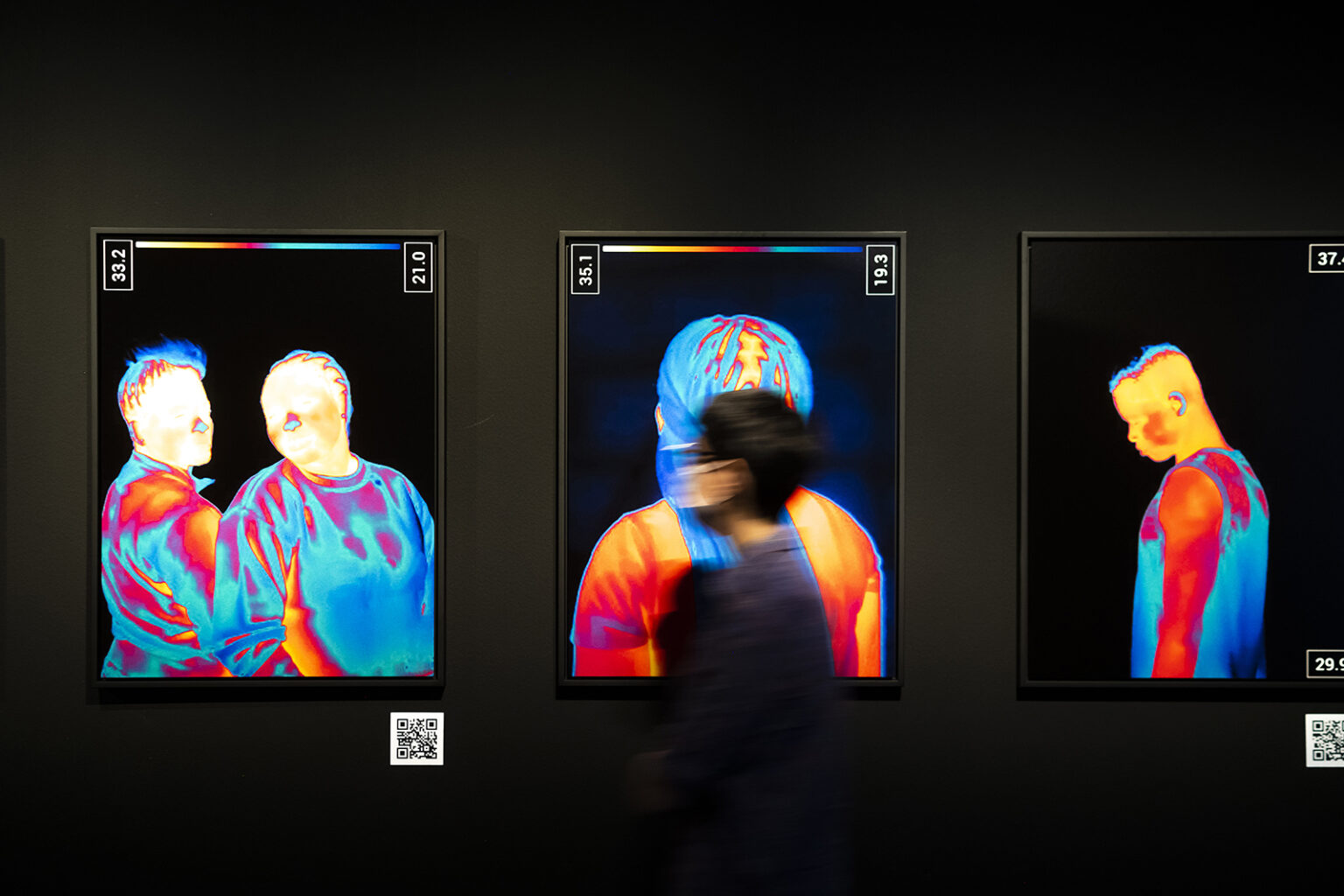

Nos encontramos en un punto de integración y de tránsito en el cual la fotografía ha demostrado ser el medio más escurridizo por indefinición —o por un empeño constante y frustrado de autodefinición— y, a la vez, uno de los lenguajes más persistentes y cohesionadores que existen. Espejo con memoria, dibujo de luz, arte, técnica, documento, testimonio, registro, prueba de vida, archivo, huella, signo, abstracción, idioma universal, medio de comunicación, pegamento social… Todo ello y nada en concreto. Pero existe una certeza: la fotografía nació diciéndose democrática, y tanto su evolución tecnológica y creativa como su función representativa han confirmado dicha condición. La sociedad es inherente al hecho fotográfico, y la fotografía es una práctica social inherente. De hecho, la fotografía ya no se limita a representar el entorno, sino que lo construye y deconstruye; es capaz de proyectar futuros susceptibles de suceder. Una vez admitida la idea de que no toda imagen es fotográfica, la pregunta adecuada no es ¿qué es la fotografía?, sino más bien ¿qué podría ser?

Volviendo al argumentario de Valéry, quien cuestionaba la veracidad de cualquier forma de realismo —incluyendo el fotográfico—, podríamos actualizarlo y preguntarnos si un pie de foto, una secuencia de emojis o un prompt (la entrada de texto que utilizamos para las IA generativas) son formas de expresión escrita; o si un meme, un gif o un paisaje virtual son formas de expresión fotográfica. También podemos cuestionar si unas formas remplazan a otras o si más bien se complementan, o si se funden las unas en las otras. Son debates abiertos, legítimos e ineludibles.

Las sociedades avanzadas actuales, en plena transformación digital y cada vez más condicionadas por el progreso tecnológico, manifiestan en estos días su temor ante la posibilidad de que los medios más nuevos vengan a sustituir, no ya a los anteriores, sino a la especie humana como única fuente de expresión creativa. Este miedo atávico, también llamado síndrome de Frankenstein (o teoría del valle inquietante), nos hace rechazar cualquier tecnología demasiado parecida o potencialmente superior a la humana. Parece el signo de nuestros tiempos algorítmicos, pero lo cierto es que algunos contemporáneos de Daguerre también temían a la fotografía, capaz de robarles una capa espectral, un poquito de alma, cada vez que se dejaban retratar.

Cuando críticos como Charles Baudelaire o Paul Valéry fijaron su atención en la fotografía y su “exactitud” como cualidad primigenia, no ponían tanto en cuestión al nuevo medio como a la pertinencia del academicismo y naturalismo de las letras y las artes en general. ¿Qué sentido tenía imitar a la naturaleza o describirla con extrema precisión si un aparato era capaz de reproducirla sin esfuerzo? Ambos apelaban en última instancia a la imaginación como origen ontológico de la expresión artística, en un extremo opuesto a la reproducción mecánica del contexto inmediato.

Sabemos que fotografiar no consiste solamente en fijar las imágenes que percibe nuestra mirada. La fotografía, en sus múltiples prácticas (analógicas, digitales, conceptuales), es una extensión de nuestro imaginario individual y colectivo. Fotografiar es un acto platónico que confronta nuestra imaginación con el mundo visible. No podemos aventurar qué formas adoptará la fotografía cuando supere su segundo centenario, pero me atrevo a pronosticar que gracias a ella, seguiremos cristalizando pasados y proyectando futuros inexactos, imperfectos, profundamente humanos. Seguiremos imaginando.